朝日新聞恒例「書評委員が選ぶ『今年の3冊』」が発表された(2020年12月26日)。書評委員20名がそれぞれ3冊を選んで、都合60冊が並んでいる。その中で興味を惹いたものを紹介してみる。

まず須藤靖。須藤は東京大学大学院物理学専攻教授とある。専門は宇宙物理学、特に宇宙線と太陽系外惑星の理論的および観測的研究とある。私は東京大学出版会のPR誌『UP』に不定期に連載されている須藤のエッセイ「注文の多い雑文」のファンでもある。以前読売新聞の書評委員をしていたが、辞めたあと朝日新聞の書評委員になった。読売の書評委員を辞めたあと、どんなことでも300字あれば書くことができると言っていた。その須藤の今年の3冊から、

『窓辺のこと』(石田千著、港の人・1980円)

初回の書評で取り上げたかったものの、出版後2カ月以内の原則に抵触して断念した。先の見えない時代だからこそ、本書を通じて、この世界を満たしている懐かしさと切なさを思い出してほしい。今年読んだ本の中のイチオシだ。

『時間は逆戻りするのか 宇宙から量子まで、可能性のすべて』(高水裕一著、講談社ブルーバックス・1100円)

なぜ時間は過去から未来に向かって流れる(ように思える)のか。本書は、この未解決の超難問に、最新の物理学がどこまで迫りつつあるのかを、丁寧にしかもごまかさず説明してくれる好著。著者の興奮がそのまま素直に伝わってくるような文章が素晴らしい。

『社会学を知るためには』(筒井淳也著、ちくまプリマ―新書・924円)

平易に書かれた社会学の入門書だが、「わからなさ」や「緩さ」といったキーワードを用いて、社会との向き合い方を縦横に語っている。書評委員間で取り合いになり、宇野重規さんにお譲りした(苦笑)。

『民衆暴力 一揆・暴動・虐殺の日本近代』(藤野裕子著、中公新書・902円)

明治維新後の新政反対一揆、自由民権運動期の秩父事件、日露戦争後の日比谷焼き打ち事件、そして関東大震災痔の朝鮮人虐殺という4つの民衆暴力にフォーカスし、国家による暴力の独占や、通俗道徳の関係を読み解く。これも宇野さんにとられた(チクショー笑)。

作家の温又柔。

『アコーディオン弾きの息子』(ベルナルド・アチャガ著、金子奈美訳、新潮社・3300円)

現代バスク語文学の金字塔。歴史の襞に潜む記憶は、失われた言語が回復するとき、かつて、そこにいた者たちの息吹と共に蘇る。輻輳的なテキストを見事な日本語にした訳者にも拍手を送りたい。

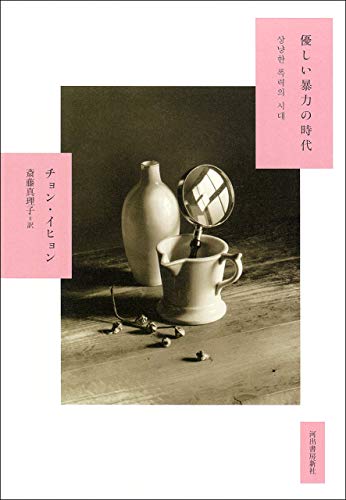

『優しい暴力の時代』(チョン・イヒョン著、斎藤真理子訳、河出書房新社・2420円)

「希望も絶望も消費する時代の生活の鎮魂歌」と銘打たれた小説。冒頭作「ミス・チョと亀と僕」は、この数年でも特に感動した一篇。読後、絶望することにすら絶望しかける日々を、これでまた生き延びられると思った。この2冊とも、小説を読む極上の喜びをもたらしてくれる一方、小説を書く立場としては、嫉妬を燃やさずにもいられない

そして横尾忠則、美術家である。

今年読んだ本は書評の対象になった20冊のほかは『新・旧約聖書』と『古事記』の3冊がすべてで、新刊は書評以外に1冊も読まなかった。従って20冊の書評の中から美術に関する3冊に絞って推薦したい。

『アルス・ロンガ 美術家たちの記憶の戦略』(ペーター・シュプリンガー、前川久美子著、工作舎・4950円)

『長谷川利行の絵 芸術家と時代』(大塚信一著、作品社・2420円)

紹介文は略。書評委員で年間23冊しか読まないんだって!