年賀状に俳句を書いた。

初釜やデュシャンの泉に水貝(すがい)汲み

この句には画家菅井汲の名前を織り込んでいる。菅井汲というと思い出すことがある。昔世話になったギャラリー汲美の磯良卓司さんと話したら、ギャラリーの名前の由来を、磯良さんが好きだった西新宿にあった杏美画廊と、やはり好きな画家菅井汲の汲から採ったと言っていた。磯良さんは菅井汲が好きだったんだ。

私は菅井汲の作品にどうしても馴染めなかった。Wikipediaによると菅井汲は、

1919年、神戸市東灘区に生まれる。本名は貞三。大阪美術工芸学校に学んだ後(病気の為に中退)、1937年から阪急電鉄宣伝課で商業デザインの仕事に就く。中村貞以、吉原治良に師事。

1952年渡仏。日本画を学んだこともある菅井の作品は、東洋的なエキゾティシズムをたたえたものとして、パリの美術界で高い評価を与えられた。当初はアンフォルメルの影響を受けた、象形文字のような形態を描いていたが、1962年頃から作風は一変し、幾何学的な形態を明快な色彩で描いた「オートルート」のシリーズを制作するようになる。

菅井は無類のスピード狂であり、愛車のポルシェで高速走行している時に浮かぶビジョンが制作のモチーフになっているという。1967年にはパリ郊外で交通事故を起こし、頸部骨折の重傷を負うが、一命はとりとめた。

1970年代からは、ほとんど円と直線の組み合わせから成る、より単純化され、無駄を省いた作品を描くようになった。モチーフはほとんど機械的に組み合わされ、一つひとつのモチーフは正確に描かれる。それは、高速走行中にもドライバーによって瞬時に把握される必要のある、道路標識にどこか共通したものがある。彼の「無駄を省く」姿勢は実生活にも及び、朝食、昼食、夕食のメニューはそれぞれ決まっていて(たとえば朝食はコーヒーとチーズ、昼食はスパゲッティ・トマトソースとソフトサラミなど)、同じメニューを1年365日、20年間食べ続けたという。

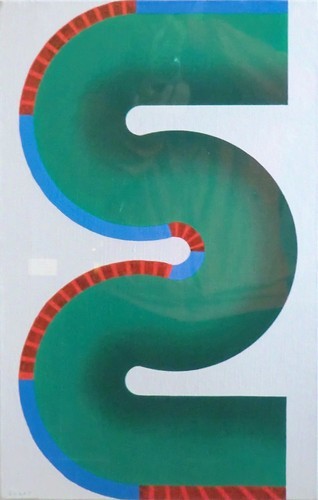

晩年には「S」字のシリーズを描き続けた、「S」は「スガイ」の「S」であるとともに、高速道路のカーブをも意味している。菅井は「なぜ同じ絵を描き続けてはいけないのか」と問い、同じパターンを描き続けること行為自体に個性があると考えた。リトグラフやシルクスクリーンの作品も多く残した。

菅井は1919年に生まれ、1967年46歳のときパリ郊外の高速走路で交通事故を起こし、1996年に77歳で亡くなった。野見山暁治が『とこしえのお嬢さん』(平凡社)で菅井汲の思い出を語っている。菅井汲にパリで車の運転の面白さを教えたのも野見山だった。菅井はポルシェの最速車カレラでドイツのアウトバーンを飛ばし、事故って首の骨を折った。後遺症に苦しみながら制作を続けた。

……日本に戻ってきたとき、ぼくはホテルで会ったが、ぎこちない歩き方だ。首は胴体の上に乗っかったきり動かない。よく生きていたものだ。

再生もここまでなのか。手を伸ばせる精一杯の、小さい下図を作って画学生に渡し、いつものスガイの絵の大きさに拡大させる。おれの絵、色分けだけや。そのまま塗ればええんや。

しかし自分が筆を握って、広い場面に向わないかぎり、新しい発想は生れない。知らずに自分の絵の模倣になってゆくのを、周囲の反応と同時にスガイは悟った。

菅井は交通事故を起こしたとき48歳だった。その後30年間不自由な体で作品を制作し続けたのか。

不自由な体で描けなくて他人に制作を委託したというと岡本太郎の「痛ましき腕」もそうだった。岡本が身体を壊して寝ていたとき大きな展覧会に作品の出品を依頼された。しかし制作することができなかったので、後輩の池田龍雄に戦前パリで描いた絵の小さなモノクロ写真を示し、それを基に大きなキャンバスに線で再現してもらった。その枠組みに岡本自身が色を着けた。それが現在見られる「痛ましき腕」だ。池田に話を聞くと小さな写真に升目を引きそれを大きく拡大したという。

菅井が画学生に拡大して描かせた作品が評価されずに、岡本の同じような作品「痛ましき腕」が多くの人にとって岡本の代表作とされているのはなぜだろう。芸術院会員だった木彫家の内藤伸も半身不随になってから孫に手伝わせて彫った作品に満足できなかったという。

岡本太郎の再制作の話は彦坂尚嘉氏が書いていた。

・岡本太郎の「痛ましき腕」(2006年8月24日)

- 作者: 野見山暁治

- 出版社/メーカー: 平凡社

- 発売日: 2014/10/20

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (2件) を見る